【自由への一歩】予算のたて方(長期的な予算計画)

予算のたて方(長期的な予算計画)について記載いたします。

前回のおさらい

--------------

予算とは、目的のために計画をたてた「お金」のこと。

予算計画をたてる際の期間は様々である。

一定の期間の収入と支出を把握(予想)し、お金の使い方の戦略をたてることが大切。

予算の範囲内でお金を使用するとは、予算計画(戦略)と同じお金か、少ないお金を使用すること。

--------------

今回は、予算計画(長期的な予算計画)のたて方について記載いたします。

予算計画(戦略)のたて方

--------------

人による。

--------------

予算計画(戦略)のたて方は、人によります。

なぜなら、予算計画(戦略)をたてることは、どのような人生を歩みたいか?と直結すると考えるからです。

予算計画をたてるうえで、期間の設定は目的に応じて様々あると前回の記事で記載しました。

私自身は、まず「どのような人生を歩みたいか?」のゴール(目標)を設定することが大切だと考えます。それは長期的な目標のことです。

そのうえで、今年(1年間)はどのように過ごそうか?と考えていくのが良いと考えます。

つまり、まず長期的な予算計画をたて、短期的(1年間、1ヶ月)な予算計画をたてる順番が良いのではないか?と考えています。

今回は、長期的な予算計画のたて方について考えていきたいと思います。

長期的な予算計画のたて方とは

--------------

人による。

→私自身の場合は、「自分らしく楽しく生きる」という夢をかなえるために計画をたてます。

--------------

長期的な予算計画とは、「どのような人生を歩みたいか?」のゴール(目標)を設定したうえでの計画です。

そこを固めないと計画をたてることができません。

私の場合は、「自分らしく楽しく生きる」というゴール(目標)を設定しています。

私の定義する「自分らしく楽しく生きる」とは、下記の3つの条件を手にしている状態です。

1.楽しいと思える仕事

2.自分のモチベーションにより行える仕事

3.仕事をしなくても生きていける資産

この中で、予算計画に関するものは、「3.仕事をしなくても生きていける資産」にあたります。

長期的な予算計画をたてるうえで重要な言葉

--------------

貯蓄率と運用率(年利)

--------------

長期的な予算計画をたてるうえで、「貯蓄率」と「運用率(年利)」という言葉が大切になると考えます。

それぞれの言葉について説明いたします。

「貯蓄率」とは、1年間の期間で、貯めることのできた割合を指します。

たとえば、1年間の収入が500万円あったとして、100万円を貯蓄できれば(400万円の支出であれば)、貯蓄率は20%となります。

100÷500=0.2

=20%

「運用率」とは、その貯蓄したお金を投資し運用したときの1年間の利率です。年利とも言います。

たとえば、毎年1月に100万円を投資し、運用率6%で運用できる場合は、下記のように増えていきます。

分かりやすく2024年1月に投資したとして、3年後までの動きを追ってみます。

0年目:2024年1月

1,000,000円(円)(投資スタート)

1年後:2025年1月

1,000,000×1.06 + 1,000,000(円)

2年後:2026年1月

1,000,000×1.06×1.06 + 1,000,000×1.06 + 1,000,000(円)

3年後:2027年1月

1,000,000×1.06×1.06×1.06 + 1,000,000×1.06×1.06

+ 1,000,000 × 1.06 + 1,000,000(円)

といったように増えていきます。

この「貯蓄率」と「運用率(年利)」は、「仕事をしなくても生きていける資産」にとても大きく関係します。

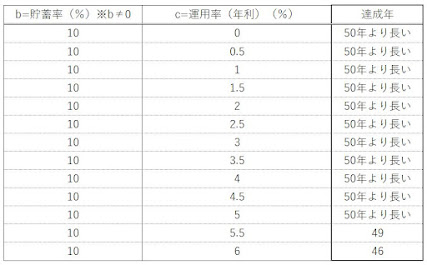

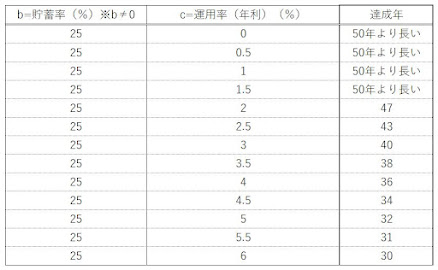

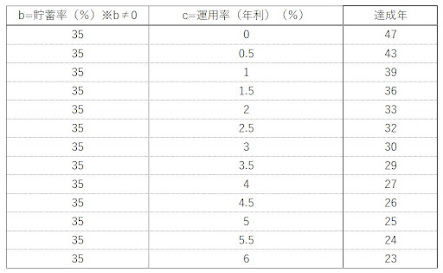

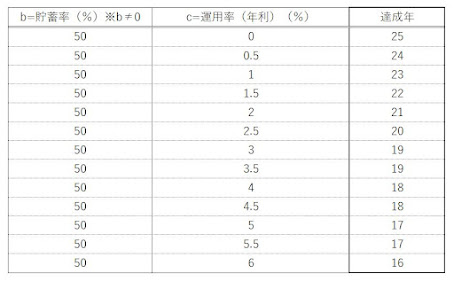

貯蓄率と投資リターン(運用率)による、「仕事をしなくても生きていける資産」への達成までの時間の整理表

--------------

下記に貯蓄率と投資リターン(運用率)による、「仕事をしなくても生きていける資産」への達成までの時間について整理した。

●貯蓄率5%の場合

●貯蓄率10%の場合

●貯蓄率15%の場合

●貯蓄率20%の場合

●貯蓄率25%の場合

●貯蓄率30%の場合

●貯蓄率35%の場合

●貯蓄率40%の場合

●貯蓄率45%の場合

●貯蓄率50%の場合

--------------

紹介している表は、「貯蓄率」、「運用率」、「仕事をしなくても生きていける資産をつくるのに達成するまでの期間」を表している表です。

(私自身が計算により導きだした数字です。次回以降に、なぜこの数字になるのか記載します。)

上記の表のとおり、「貯蓄率」と「運用率」を設定すれば、「仕事をしなくても生きていける資産をつくるのに達成するまでの期間」を求めることができます。

※期間は貯蓄0からスタートした期間です。

その期間をまとめたのが、上記の表になっています。

上記の表から分かることと考え方(戦略)

--------------

貯蓄率が小さいと、達成するまでの期間が長い

自分自身で事業をたちあげるなどの成功をさせないと若いうちに達成するのは厳しい

投資リターンをプラス思考に考えるかマイナス思考に考えるは自分次第。

自分自身の「どのような人生を歩みたいか?」により、貯蓄率を設定する。

→私の場合は、現在の仕事を可能な限り続ける。そのうえで、現在の定年(65歳)になるときに「仕事をしなくても生きていける資産」の達成を目標としている。

(貯蓄率25%を選択中)

--------------

上記の表から、読み取れることはシンプルな結果です。

達成するまでの期間がとても長いということです。

貯蓄率を上げないと、達成期間は短くならないということです。

達成期間を短くするための、戦略としては、下記の方法があります。

1.「貯蓄率を上げる」

2.「運用率(年利)を上げる」

1番と2番についてそれぞれ説明します。

1.貯蓄率を上げる

貯蓄率を大幅に上げるには、大きなお金を稼ぐしか方法はありません。

現在、節約についてとりあげている記事を多く記載しているところです。

節約することは貯蓄率を上げることに繋がり、大切ですが、限界はあります。節約も大切ですし、現在の生活を楽しむことのバランスを整えることが大切だと私自身は考えます。

大きなお金を稼ぐその方法は、節約ではなく、博打(宝くじ、ギャンブル)に勝つか、自分自身で事業をたちあげ成功させたり、給料の高い企業に勤めるの3つ方法を考えることができます。

博打はリスクが大きく人生を破綻させる可能性もあるので、私自身は選択しません。

したがって、大きなお金を稼ぐには、自分自身で事業をたちあげ成功させたり、転職活動をして給料の高い会社で働くしかありません。

しかし、すぐにできることではないので、まずは、自分の生活と向き合って、節約できるところは、節約をするというのが、私が現在とっている戦略です。

2.運用率(年利)を上げる

私自身は投資リターン(運用率)は自分の力で、何とかできるものではないと思っています。こちらについては、後日記載予定です。

投資はリスクがあるものなので、プラス思考に考えれば6%以上(私自身は6%が期待リターンの上限だと考えています。)のリターンがあるかもしれないし、マイナス思考に考えればほとんどないかもしれないし、最悪の場合はマイナスになる(貯金の方が資産が増える)こともあります。

つまり、投資はどうなるか分からないので、自分自身が、リスクを許容できる範囲で行うべきです。

したがって、1番と2番より、すぐに実践でき、自分自身の力でコントロールできるのは、貯蓄率を設定し、節約をすることだと考えています。

私の戦略は、貯蓄率25%を注目しています。

私自身は、節約できるところを節約したとして、何とか貯蓄率を25%にできるかな?といったところだからです。

表を見ると、貯蓄率25%の場合であれば、年利6%で運用できたとすると、30年で目標額の蓄財ができます。

投資はリスクのあるものなので、将来はどうなるかは分かりません。

しかし、投資をしないと、貯蓄率25%では、目標額に届きません。

したがって、私は、貯蓄率を25%にして、リスクのある投資を行う予定です。

※あくまで投資は余裕資金で実施するべきだと考えています。最低限の貯金(生活防衛資金)が貯まったあとに、行う予定です。

今から30年が経過すると、私は定年退職くらいの年齢となります。

私が定年退職をむかえるときは、今より更に少子高齢化が進み、年金制度も変わっているかもしれません。

例えば、70歳からの受給開始となるかもしれません。

そのような社会になったとしても、「仕事をしなくても生きていける資産」を達成できていれば、気持ちよく退職できると考えるのです。

だから、私はリスクを承知で貯蓄率25%を目標に節約を行い、貯蓄できたお金を投資で運用することを、30年間継続しようとしています。

現在の会社を勤められる(身体的や精神的に耐えられる)間は、この戦略を実行する予定です。

同時並行で「楽しい仕事をするための準備(趣味)」として、ギターの練習やブログ作成を継続する戦略をとっています。

今回はここまでです。

ありがとうございました。

0 件のコメント:

コメントを投稿